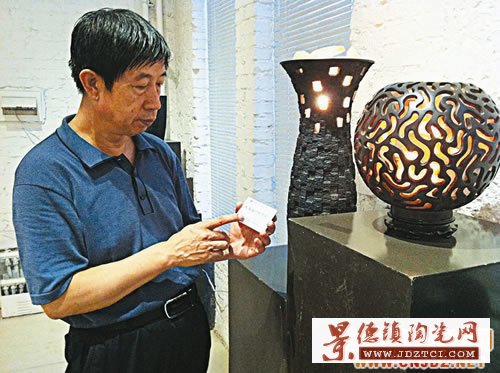

张福荣给记者介绍他入选“中国陶瓷艺术大师”时报送的水晶盐黑陶台灯系列

今年11月出版的国内行业类权威杂志《中国陶瓷》,以6页的篇幅,介绍了黑陶艺术界名人、我省晋中市的张福荣。而早在今年8月13日,他便获得“中国陶瓷艺术大师”的称号。该项殊荣的获得,使得张福荣成为我省在国内陶瓷界唯一的艺术大师,也使他成为中国陶瓷艺术大师评选以来,我国在黑陶方面目前唯一的“艺术大师”。

张福荣本是一名媒体记者,是什么让他主动辞职,投身黑陶艺术?这条路上,他又是凭着怎样的坚持和努力,一步步走向了成功?

据张福荣介绍,从专家们对众多古代文化遗址的研究不难看出,大约公元前2000年,彩陶工艺已逐渐衰落。这时,在黄河下游和东部沿海,兴起了另一种以黑陶为特征的文化,即“黑陶文化”。黑陶被誉为“土与火的艺术,力与美的结晶”。它烧成温度达800—950℃,有细泥、泥质和夹砂三种,其中以细泥薄壁黑陶制作水平最高,有“黑如漆、薄如纸、明如镜、叩如罄”的美称。

黑陶的殿堂

裸露着砖块的白色墙壁,古色古香的歇山顶木质门楼。11月29日上午,纷纷扬扬的冬雪中,记者来到张福荣设在晋中市开发区一带的山西翔龙黑陶工艺品有限公司,立即被厂内别致的艺术氛围吸引。

走进黑陶馆,勾齿莲辅以卷叶草、雏菊的“龙凤百花熏”,吉祥瑞兽和万寿图巧妙结合下的“狮象万寿鼎”,小口短颈、丰肩细腰的“富贵牡丹瓶”……眼前的一件件艺术品,令人目不暇接。

“这些都是我根据古代的黑陶制作工艺烧制的艺术品。要是在30多年前,类似的东西,估计只有在古墓、遗址里才能看到。”张福荣看着记者专注的目光,在一旁解释着。

“从鼎盛算起,陶瓷有3000多年的历史,紫砂壶有600多年。黑陶,则早在新石器时代晚期便已诞生,距今5000多年。但3000多年前起,黑陶制作技艺一度失传,直到上世纪80年代才重新被人们破译。因此,黑陶尽管历史悠久,但真正被人们认识却是在最近的30多年。”谈到黑陶,张福荣滔滔不绝。

从媒体到实体

张福荣出生于大同,1980年毕业于天津大学。

1986年,张福荣已是山西一家媒体的知名记者,用他的话说,“拿着当时颇高的工资,日常还可以靠摄影、投稿、画画等赚不少稿费,生活安逸、舒适”。

但一次,经北京的一位朋友介绍了解黑陶后,从小就喜欢绘画艺术的他,开始喜欢上了这一艺术。两年多的时间,张福荣不断来去于北京、山东和山西之间,了解、研究黑陶文化,学习黑陶制作工艺。“黑陶的主要原料是胶泥、煤炭,地处黄土高原的山西不缺的就是这些。对黑陶的痴迷,加上我省特有的资源,我下定决心从业于此,把这一艺术不断传承下去。”张福荣谈道。

1988年6月底,张福荣辞职,在太原成立了一家属于自己的黑陶企业。当年10月,他成功地接下了第一笔大的订单:中国首届十佳电影、电视剧评选的奖杯。“我早就听说过渊源久远的黑陶文化,仅仅它那起源于新石器晚期的悠久历史,就足以让人神往。夜深人静,我开始细细地欣赏起来,镂空的杯身,通体呈墨黑色,闪着金属的光泽,在古朴、庄重之中,透着一种高雅、优美的气质。”这是著名影视制作人、《血战台儿庄》导演杨光远在捧回黑陶“龙杯”时,写下的《我爱黑陶》中的一段。那次与杨光远一起获奖的,还有电视剧《西游记》的导演杨洁和此后名扬海内外的张艺谋等人。

然而,时运不济,张福荣一手创办的企业,在短短的四年,便告破产。但顶着外债,背负着常人难以忍受的失败和不解的张福荣没有倒下。1997年,在几乎所有人怀疑的眼光中,张福荣选址晋中市开发区,建成了此后领先于同行的山西翔龙黑陶工艺品有限公司。

继承传统不断创新

“泥水池”、土坯瓶罐、旋转的拉坯机器……随着张福荣步入翔龙黑陶工艺品公司的厂房,记者的眼前是另一个世界。“这可不是泥水池,它叫泥浆池,专门用来晒浆的。”记者并不专业的问话刚出口,张福荣立即纠正说。“从黄河故道的河床下选择纯净、细腻的红黏土,送入工厂后,被放入球磨机中,适量加水后制成泥浆。泥浆再经过细箩的过滤、泥浆池晒浆,之后脱水、陈腐(放于适宜的温度、湿度中存放)等,用于黑陶烧制的泥料才能做好。”沿着厂房向里走,张福荣再次向记者讲起了他心爱的“黑陶”。

20世纪80年代,北京著名画家、陶艺家王易扬和他的学生们结合古籍等资料,经过多年的研究、试验,破译了黑陶烧制的一系列技艺。张福荣现在的厂房,正是严格按照专家们推荐的古陶制作的工艺流程建造而成。

工人们选择存放好的泥料,用磅秤称出陶坯准确的用泥量,把泥放在洁净的工作台,进行顺时针的挤压,即会出现菊花瓣一样的泥团。拉坯、晾坯、利坯,黏结、注浆、印坯、盘筑……最后经雕刻(或镂空)、干燥、烧成、彩绘等,每一件黑陶,都要经过大小百余道程序,张福荣介绍着这些说,这也是他之所以把黑陶产品称作艺术品的原因。

5000多年前的文明,张福荣在继承的同时,也不断创新。2007年,他的作品“如意夔龙鼎”,便因集雕、镂、堆、贴、挑、塑、阴阳刻线等传统和创新工艺技法于一身,获得了联合国教科文组织杰出手工艺品评比的徽章。

为了“把根留住”

山西省首届工艺美术大师、山西省民间文化遗产杰出传承人……国内外博览会上,张福荣一次次捧回金奖、银奖的同时,也不断获得一个个头衔和荣誉。他的黑陶制作工艺,则被列入了山西省非物质文化遗产。

许多非物质文化遗产均面临着后继无人的局面,黑陶也是如此。因此,张福荣虽然成功了,但如何把一名名精通黑陶技艺的师傅们留住,并把这一技艺一代代传下去,却一直困扰着他。“1997年招聘的30多人中,现在留下的不足10人。2005年重新搜寻来的60人,现在留下的也只有9位。”面对记者的采访,张福荣心痛地说。

黑陶的技师们,大多十六七岁便进入工厂,学习技术、烧制陶器,很少接受系统的教育。正是考虑到这些,2006年起,张福荣出资,送公司的一名“功臣”进入我省的一家大专院校学习设计。三年后,这名职工专科毕业,张福荣又主动劝他上了本科的函授班,并又一次性将公司的十多名员工送入了大学。

老员工留住了,为了“黑陶艺术”后继有人,张福荣又主动与有关院校联系,争取国家、省教育部门的支持。2009年,多方努力下,他在晋中师范高等专科学校设立起了黑陶艺术专业班。“两个班,共40人,学生们全部来自左权、和顺、榆社等地的贫困家庭。孩子们的学费、生活费,全部由我负担。但就业,孩子们自己选择。”张福荣介绍。

专业班的孩子们,第一年每周三天的文化课、两天黑陶艺术专业课,第二年专业课加到每周三天;第三年,则直接进入张福荣的企业实习。毕业后,这些经过专业教育的孩子们,只要愿意,还可以直接到张福荣的公司上班。

做好人才储备的张福荣,在黑陶技艺上也有了越来越大的进步。如今,在原有花瓶、笔筒、烟缸等艺术品的基础上,张福荣和一批老技师们又研制出了香熏、茶艺、文房四宝等系列。工艺上,他也在原来固有的镂空、浮雕、雕塑等基础上,不断寻找着突破。

2010年,国家有关部门举办第二届陶瓷艺术大师评选,并从各省、市、自治区开始征集评选作品,张福荣将自己和团队多年来精心制作的福寿牡丹瓶、黑陶概念印章、水晶盐黑陶台灯等三个系列附上自己的多年努力,一起申报。

经层层评选,张福荣成功获得“中国陶瓷艺术大师”称号。今年8月13日,“中国陶瓷艺术大师”颁证大会在北京钓鱼台国宾馆举行,张福荣成为我省在全国唯一的陶瓷艺术大师、也成为黑陶方面全国唯一的大师。